News

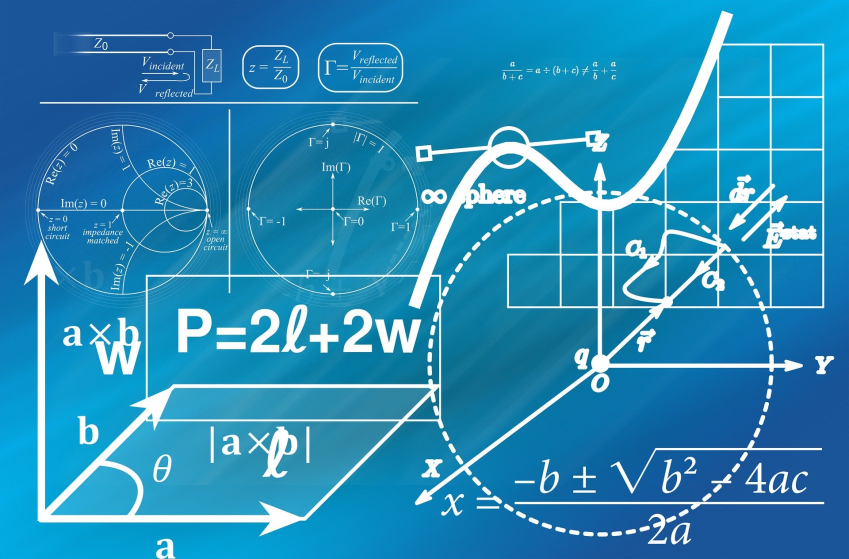

Veille Scientifique #8 : La modélisation pour mieux comprendre l'évolution de la pandémie

Comprendre les cas non recensés dans la pandémie du COVID-19 en Chine et l'importance d'interventions de santé publique majeures

Référence originale : Liu Z, Magal P, Seydi O, Webb G. Understanding Unreported Cases in the COVID-19 Epidemic Outbreak in Wuhan, China, and the Importance of Major Public Health Interventions. Biology. mars 2020;9(3):50.

Résumé proposé par : Bugnicourt, Jules et Divay, Tiphaine

L'article présenté est une étude mathématique modélisant la propagation du virus COVID-19 dans la population chinoise à la fin du mois de janvier 2020. Elle s'intéresse particulièrement à l'influence de différents paramètres épidémiologiques et sanitaires dans la ville de Wuhan.

Les auteurs se questionnent sur :

- L'évolution de l'épidémie à Wuhan en prenant en compte les nombres de cas déclarés et non déclarés,

- L'influence du nombre de cas non signalés dans la gravité de l'épidémie,

- L'efficience des mesures de santé publique, telles que l'isolement, la quarantaine et les fermetures des lieux publics sur la taille finale de l'épidémie.

L'apparition de cas de coronavirus COVID-19 a débuté au début du mois de décembre 2019 en Chine et au 29 janvier 2020, plus de 7000 cas étaient recensés dans ce pays.

Plusieurs modélisations mathématiques avaient été réalisées précédemment, évaluant l'effet des mesures de confinement sur l'expansion de l'épidémie, mais n'avaient pas pris en compte la présence de cas symptomatiques non recensés. L'existence de ceux-ci peut être due à plusieurs raisons comme par exemple la présence de symptômes modérés pouvant passer inaperçus ou être confondus avec d'autres pathologies.

Dans cette étude, il a été considéré que lors de la contamination d'une personne, celle-ci devenait contagieuse tout en restant asymptomatique pendant une durée indéterminée, puis elle développait des symptômes et deux hypothèses se dessinaient alors : soit le cas était recensé, soit il demeurait inconnu.

Comme pour les épidémies de grippe, les paramètres épidémiologiques tels que le taux de transmission du virus (τ), la durée où un sujet contaminé est contagieux en restant asymptomatique (1/ν), la durée des symptômes (1/η), la taille totale de la population susceptible de contracter la maladie S(t0), le nombre de sujets contaminés I(t0) et le nombre de malades non reportés U(t0) , ainsi que les conditions initiales, sont généralement inconnus. L'objectif des auteurs est de les identifier à partir des données épidémiologiques reportées récemment.

Leur modélisation mathématique s'est appuyée sur les chiffres fournis entre le 20 et le 29 janvier 2020, pour la Chine, et des données entre le 23 et le 31 janvier pour Wuhan et Hubei. Ainsi, ils ont pris en compte plusieurs facteurs entrant dans le modèle mathématique, notamment :

- le nombre de jours pendant lequel un individu contagieux était asymptomatique (1/ν),

- le nombre de jours pendant lequel un individu contagieux était symptomatique (1/),

- les proportions de cas symptomatiques recensés et non recensés (f et 1-f).

Les auteurs se sont appuyés sur les premières données épidémiologiques pour déterminer les différentes périodes d'évolution de la contamination du sujet : ces périodes étaient toutes deux égales à 7 jours. Puis, ils ont également pris en compte l'application de mesures de confinement survenue en Chine le 23 janvier 2020.

Pour leur modélisation, ils ont estimé que le taux de transmission (proportion de personnes qu'un individu peut contaminer dans une population donnée) est passé de 4,44x10-8 à 0 avec les mesures sanitaires.

L'analyse des modélisations postule premièrement la valeur de f : le pourcentage de cas symptomatiques recensés serait de 80% dans la population totale de personnes symptomatiques, et 20% serait donc non recensés.

Dans un second temps, les différentes modélisations réalisées avec application ou non des mesures d'isolement, utilisant des taux de transmission (τ), au-delà du 25ème jour, valant respectivement 0, et 4,44.10-8, prédisent différents scenarii. La mise en place de ces mesures sanitaires auraient permis d'éviter un scénario où la contamination se serait étendue à approximativement 8,5 millions de personnes, à Wuhan, par rapport au scénario où elles ne sont pas appliquées, et d'avancer le pic de l'épidémie de 24 jours. Celui-ci serait survenu le 30 janvier au lieu du 23 février, selon les prédictions émises. Avec l'exécution des mesures, l'incidence de nouveaux cas tendrait vers 0 au bout de 60 jours, alors que dans le cas contraire, cette situation n'apparaitrait qu'au bout de plus de 80 jours.

D'après ces modélisations, l'adoption de mesures adaptées par le gouvernement chinois permettrait de diminuer le taux de transmission, ce qui aurait pour effet de diminuer le nombre de contaminations et la durée de propagation du virus COVID-19.

Leurs modélisations sont cependant à nuancer. Elles demeurent très dichotomiques, dans le sens où ils ont considéré que le taux de transmission était réduit à 0 deux jours après la mise en place des mesures de confinement, alors que dans la modélisation sans application de mesures, le taux de transmission serait resté maximal. La situation réelle se situerait probablement entre les deux, où les taux varient en fonction du temps.

Au 31/03/2020, le bilan officiel des organismes chinois pour Wuhan est de 50 006 cas confirmés de COVID-19, tandis que le modèle prédisait entre 7 000 à 9 000 000 de cas cumulés pour une ville de 11 081 000 d' habitants [1].

Références :

- Latest developments in epidemic control on March 31 (2) [Internet]. english.gov.cn. [cité 1 avr 2020]. Disponible sur: http://english.www.gov.cn/news/topnews/202003/31/content_WS5e82bd77c6d0c201c2cbfd90.html

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.